カンバン方式がうまくいかない原因とその対策|タスクが流れない理由とは?

カンバン方式を導入した当初は、「これならタスク管理がうまくいきそう!」と感じた人も多いはずです。

ところが、数週間、あるいは数ヶ月経つと、次のような状態に陥ることがあります。

- タスクが放置されたまま

- カードの移動が止まり、進捗が見えない

- 結局、口頭やチャットでの確認に逆戻り

なぜカンバン方式は「うまくいかなくなる」のでしょうか?

この記事では、タスクが流れなくなる5つの主な原因と、実際に再始動させるための対策を紹介します。

カンバン方式を導入したけどうまくいかない…

カンバン方式とは、タスクをカードで可視化し、状態別のリスト(例:Todo/Doing/Done)に並べて管理する方法です。TrelloやJira、Asanaなどでも広く採用されており、使いやすさには定評があります。

しかし、運用が継続しないケースも少なくありません。

初期はうまく見えても、次第に止まる

最初はタスクをどんどん登録し、カードを動かし、進捗が「見える化」されていたはずです。

ところが時間が経つと、以下のような状態になります。

- カードが移動されずDoingにたまり続ける

- 未完了なのか、完了なのか分からなくなる

- チーム内で「誰が何をやっているか」見えなくなる

これは、カンバン方式そのものの問題ではなく、運用習慣が定着しなかったことに原因があります。

「見えるけど動かない」カンバンの落とし穴

カンバン方式は、可視化に優れる一方で「更新されないと意味がない」という弱点があります。つまり、“動かされる前提”で初めて成立する仕組みです。

ここを意識せずに運用を始めてしまうと、やがてボードは「止まった画面」になってしまいます。

カンバン方式でタスクが流れなくなる5つの原因

では具体的に、カンバンボードが止まってしまう原因は何なのでしょうか?

- カードを移動する習慣がない

- 優先順位が明確でない

- 担当者が曖昧なままになっている

- リストが多すぎて管理不能

- ツールの機能が複雑すぎる

① カードを移動する習慣がない

一番多いのは、メンバーがカードを動かさないパターンです。理由は単純で、「動かす必要性を感じていない」から。

完了報告がチャットで済んでしまうなど、ツール外でやりとりが完結していると、ボードの更新が忘れられます。

② 優先順位が明確でない

カードは並んでいても、どれから着手すべきかが分からない。これは、リスト内のカード順序やラベルが曖昧なままだと起こります。

「並び順=優先順位」にしておけば、視覚的に判断できるようになります。

③ 担当者が曖昧なままになっている

誰が担当なのか分からないカードは、いつまでも動かされません。

「アサインのないタスク」は、誰の責任でもない状態になりがちです。

④ リストが多すぎて管理不能

「検討中」「レビュー待ち」「修正中」「確認済み」など、細かくリストを分けすぎて、逆に動かしづらくなるケースもあります。複雑にしすぎると、チームメンバーが迷い、結果的に更新が止まります。

⑤ ツールの機能が複雑すぎる

通知・連携・ステータス・サブタスクなど、便利な機能が増えるほど、使う側の負担も増えていきます。

結果的に「使いこなせない」「更新しなくなる」といった悪循環に陥ります。

カンバンを“止めない”ためのタスク管理実践ポイント

では、どうすれば止まったボードをもう一度「流れる」状態にできるのでしょうか?

- シンプルなルールを1つだけ決める

- 優先度と負荷感を見える化する

- 「毎週1回見直す」習慣を持つ

- ツールの選定基準は「動きやすさ」

シンプルなルールを1つだけ決める

たとえば

- 「終わったらDoneに移す」

- 「今日やるタスクは一番上に置く」

というように、行動に結びつく単純なルールを1つだけ共有します。

複雑なプロセスを避けることで、習慣化されやすくなります。

優先度と負荷感を見える化する

カードに「想定時間」や「優先度ラベル」を記載することで、「どれから着手するか」「どれくらいの負荷か」が把握しやすくなります。

タスクが動かない理由は「今やるべきか分からない」ことが多いため、この見える化は非常に効果的です。

「毎週1回見直す」習慣を持つ

週1回、ボードを見ながらチームで5分話すだけで、「放置されたタスク」や「迷子のカード」を整理できます。

完璧な運用よりも、リズムを作ることが大事です。

ツールの選定基準は「動きやすさ」

タスク管理ツールを選ぶ際、機能の多さよりも、「動かすのが気持ちいいかどうか」を重視すべきです。

迷わず使えて、直感的にタスクを進められるツールの方が、長く続きます。

pitboardのようなシンプルツールで再起動するのも手

うまく回らなくなったときは、一度シンプルなツールに切り替えてみるのもひとつの方法です。

最初に戻れるカンバン

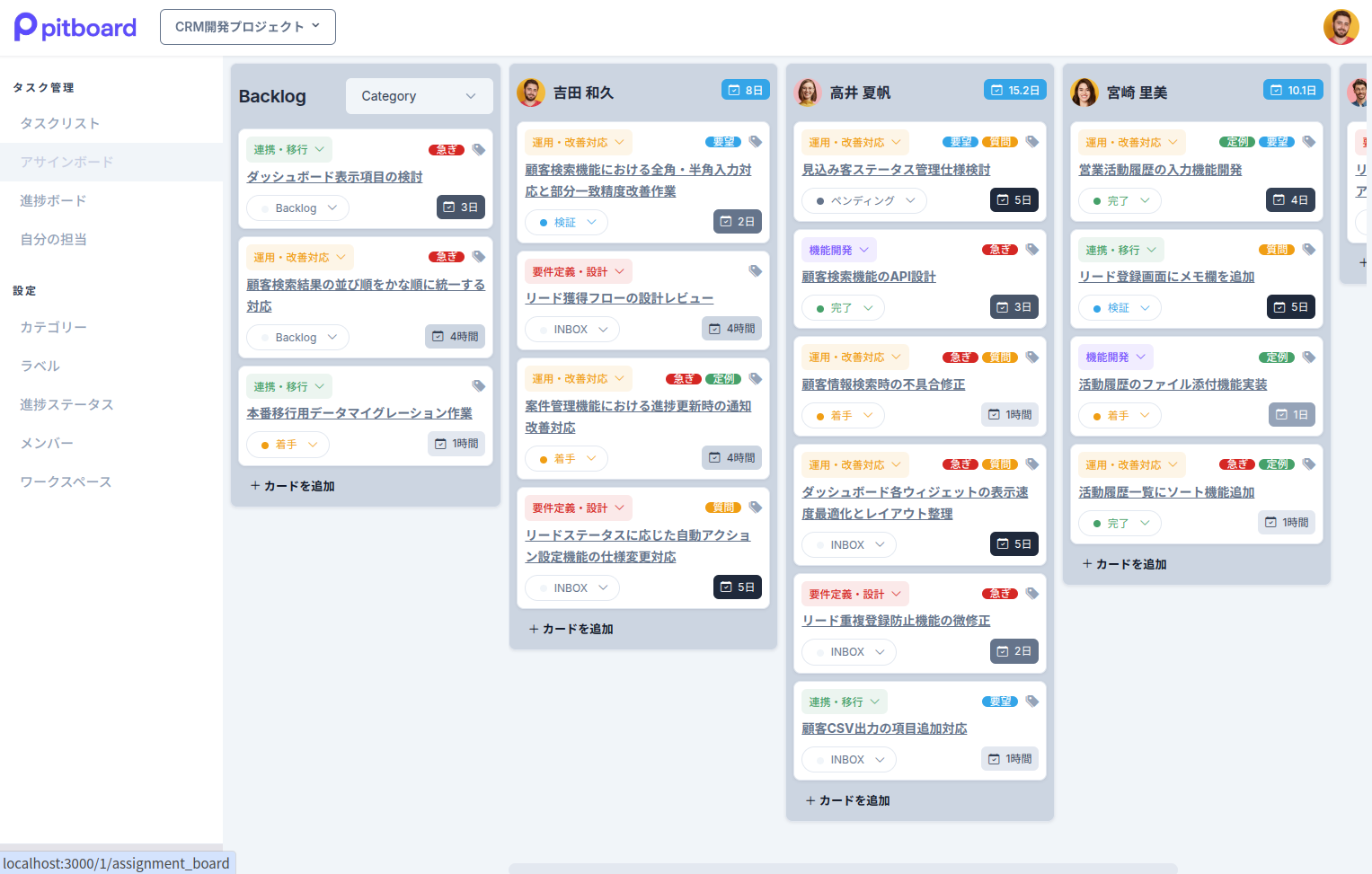

pitboardは、タスク管理を「誰が・何を・どの順にやるか」だけに絞ったカンバンツールです。ガントチャートも通知も履歴もありません。

だからこそ、迷わず動かせる・見やすい・続くという特徴があります。

「誰が・何を・どの順に」だけで整う

各メンバーの列にタスクカードを置き、上にあるほど優先順位が高い。カード右下には「想定時間」を記入。

たったこれだけで、進捗と負荷が同時に見える運用ができます。

進捗が自然に見える設計

「完了報告して」「どこまで終わった?」と聞かなくても、カードが動いていれば、それが答え。

報告なしで進行状況が伝わるのが、pitboardの良さです。

まとめ|止まったボードを「動かす」ために必要なこと

カンバン方式は、運用が定着すれば非常に強力な仕組みです。

しかし、無理にルールを詰め込みすぎたり、ツールが複雑になりすぎると、途端に止まってしまいます。

タスクが流れない理由の多くは、

- シンプルな行動ルールがない

- 見えづらい

- 動かす理由が伝わっていない

という基本的なところにあります。

まずは1つの簡単なルールから始め、ツールも「扱いやすいもの」に絞ることで、カンバンボードはまた自然に流れ始めます。

もしあなたのカンバンが止まりかけているなら、「少しだけ戻ってみる」勇気も持ってみてください。

そこに再起動のヒントがあります。