想定時間×優先度でタスクを整える|pitboard流シンプル進行術

- 「今日やる予定だったタスクが終わらなかった」

- 「優先順位通りに進めているのに、いつも時間が足りない」

- 「予定が詰まりすぎて、緊急対応に対応できない」

こんな悩みは、どの現場でも起きがちです。

その原因は、優先度だけでタスクを並べていること。“どれが大事か”は見えていても、“どれにどれだけ時間がかかるか”が見えていないのです。

つまり、「やるべき順」は決まっていても、「やれる量」が見えていない状態。

これでは、計画が破綻するのは当然です。

タスク管理において本当に大切なのは、優先度(順番)×想定時間(重さ)の両方が可視化されていること。この組み合わせが整えば、進行は一気にスムーズになります。

「想定時間×優先度」で、現場は劇的に整う

タスクを進めるうえで必要なのは「何を優先するか」だけではありません。

同じ優先度でも、5分で終わるタスクと3時間かかるタスクでは、扱い方はまったく違います。

優先度が「順番」を、想定時間が「重さ」を可視化する

優先度とは、「❶どれから取り組むべきか」という視点。

想定時間は、「❷その作業にどれだけ集中力とリソースを使うか」という視点です。

この2つがそろってはじめて、「今日何ができそうか」の判断が立ちます。

進捗の遅れや無理な割り振りを防げる

「Aさんには重要なタスクが3つあるけど、どれも2時間かかる」

「Bさんのタスクは5件あるけど、どれも30分以内」

こうした情報が見えれば、偏った配分やリスクの高い進行を事前に防ぐことができます。

感覚ではなく、見える情報としての判断が可能になるのです。

「時間が足りない」が減る実感

計画に想定時間を取り入れるだけで、「今日は終わる見込みがない」「急に手一杯になった」という事態が激減します。

これは、見積もりが整理されているだけで、気持ちの余裕も変わるからです。

pitboardの進行術|カード1枚に情報を詰めすぎない設計

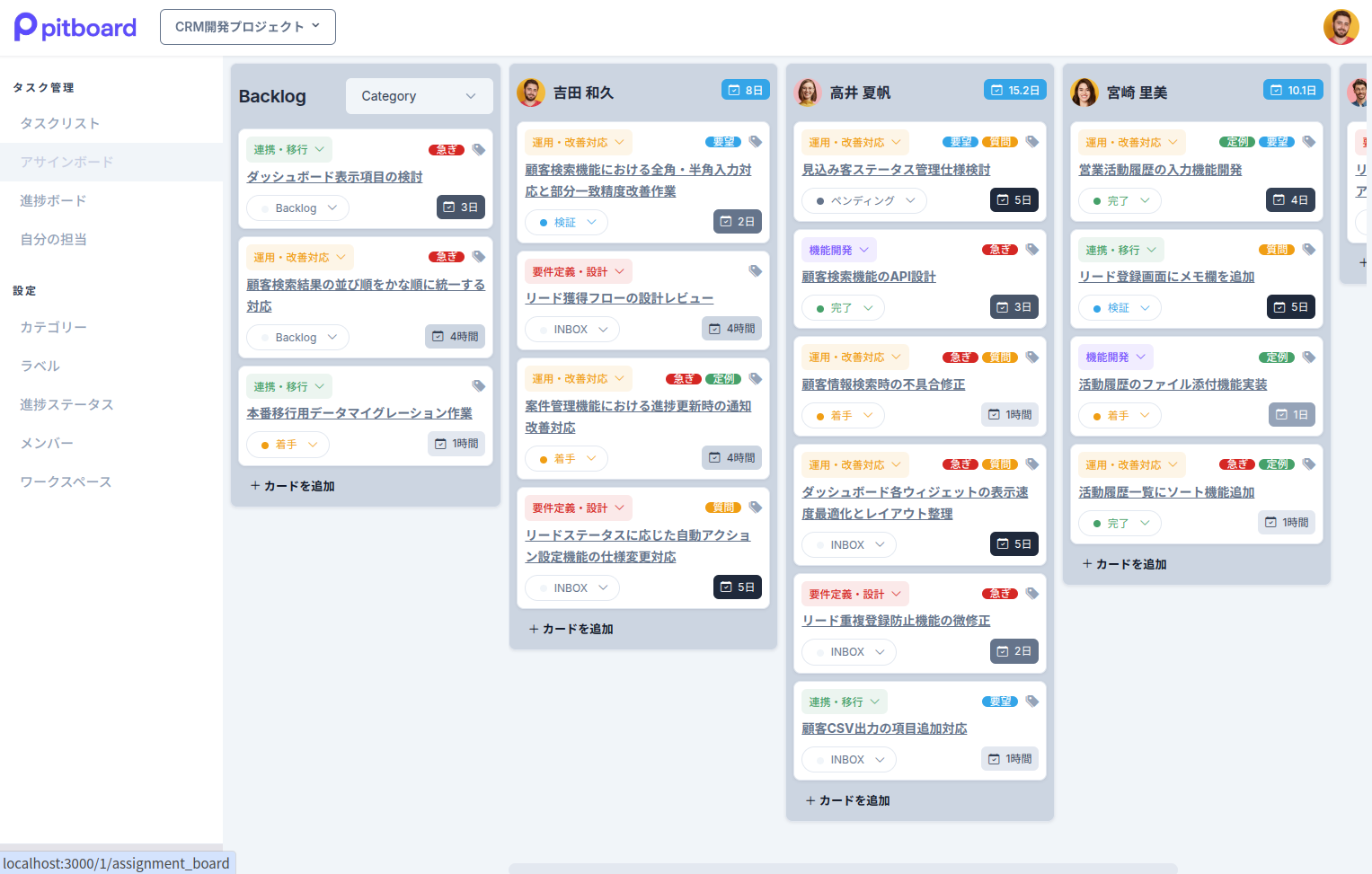

タスク管理ツール「pitboard」は、この“優先度×想定時間”の管理をもっともシンプルな形で実現しています。

想定時間を右下に記載するだけで見通しが立つ

各タスクカードには「想定時間」をセットできます。

例:0.5h/1h/2h など。

これにより、1日でこなせそうな分量が自然に見えてくる設計になっています。あえて「進捗率」「詳細メモ」などを排除しているのは、見積もり精度より“進行の体感”を重視しているからです。

優先度は並び順で示す=視覚的にすぐ分かる

pitboardでは、カードを担当者ごとに縦に並べて管理します。

上にあるほど優先度が高い。たったそれだけのルールですが、順番の再整理がドラッグ&ドロップで直感的にできるため、細かい設定なしで“流れ”が見えてきます。

細かいステータス管理はあえてしない

pitboardには、「対応中/確認待ち/レビュー中」などのステータスはありません。

その代わりに、カードの配置と簡単な進捗フラグだけで状況を表現します。

細かくしないことで、更新の手間がなくなり、自然と使い続けられるのがポイントです。

チームでの進行例|“見れば分かる”ボードの力

pitboardは、進捗報告やミーティングを最小限にしても、全員が自然と動ける状態をつくるための仕組みです。

朝:全員がボードを確認して5分で計画が立つ

出勤したらアサインボードを見る。「今日どのタスクをやるか」「他メンバーとのバランス」を目で見て確認。

変更があればドラッグで順序を入れ替え、5分で1日の計画が整います。

日中:通知も会話も最小限で、進行が途切れない

通知がないpitboardでは、“今やることだけを見る”状態が保たれます。

余計な情報に気を取られず、自分の列・自分の上から順番に進めていくだけで仕事が回っていきます。

夜:進捗を1アクションで更新→翌日に繋がる

終業前に、今日終えたタスクを完了ステータスに移す。

翌日回しにするタスクは位置を下げる、あるいは「保留」列に移動する。

この作業も数分で終わるため、振り返りや計画修正にストレスがありません。

まとめ|“計画を整える”=“気持ちを整える”時代へ

タスク管理は、「情報を整える」ことではなく、「気持ちよく仕事を前に進められる状態をつくること」です。

pitboardのように、

- タスクを「やる順番」で並べる

- それぞれに「想定時間」をつける

ただそれだけで、計画が整い、現場がスムーズに流れはじめます。

そしてそれは、働く人の心にも、「落ち着き」と「達成感」をもたらす進行術になるはずです。

“整った計画”は、今日からでも始められます。

まずは、1枚のタスクカードに「時間」と「順番」を足してみてください。